В постсоветский период эти дискуссии интенсифицировались уже в связи с процессами национального строительства и воспроизводства народа/нации. Татьяна Журженко[2], анализируя постсоветские трансформации в Украине и России, отмечает, что в большинстве посткоммунистических стран политические и экономические трансформации в той или иной степени сопровождались возрождением традиционалистских ценностей и серьезными изменениями в официальной идеологии семьи и семейной политики. Возврат к традиционной семье стал одной из стратегий «обновления» общества и избавления от коммунистического наследия.

В Беларуси также постоянно актуализируются проблемы демографической и семейной сфер. Снижение рождаемости и уменьшение количества заключаемых браков, рост числа разводов, распространение неполных семей и внебрачных форм сожительства рассматриваются как кризисные явления для всего общества. Соответственно возврат к семейным ценностям, семейному укладу, семейному воспитанию видится как движение к обновлению общества и его развитию.

В данном процессе женщина предстает как стратегический ресурс в решении демографических проблем. Так, например, в учебном пособии для школ «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья у современной молодежи» (2009 г.) указывается следующее:

Девушки-подростки — это тот основной потенциал страны, который обеспечивает стабильность демографии, генофонд нации и, в конечном счете, будущее государства (с.140).Самая большая ценность женщины — это ее здоровье. Оно дает возможность рожать и растить детей, поддерживать супружеские отношения, содержать дом, работать, активно участвовать в жизни общества(с.171)[3].

При этом в Беларуси решение демографической проблемы видится не просто в увеличении рождаемости, но увеличении многодетных семей. В Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы[4] отмечается:

Снижение потребности в детях, утрата многодетности как национальной традиции привели к тому, что сегодня белорусская семья — это, как правило, семья с одним ребенком. Удельный вес таких семей в республике составляет 62 процента, в то время как многодетных (с тремя и более детьми) — лишь 6 процентов. Это значит, что уже в следующем поколении число семей может сократиться на треть. Закрепление и распространение малодетности в массовом сознании может привести к необратимости процессов воспроизводства населения. В этих условиях одной из первостепенных задач демографической политики должно стать возрождение авторитета семьи, семейных ценностей. Согласно социологическим исследованиям, в иерархии ценностей молодое поколение ставит на первое место семью и почти 70 процентов хотят иметь более одного ребенка. Поэтому государственная поддержка семьи должна быть дифференцированной и возрастать с рождением каждого последующего ребенка.

Подобное закрепление многодетности как социально желательной нормы закономерно актуализирует несколько проблемных точек в обсуждении данного вопроса.

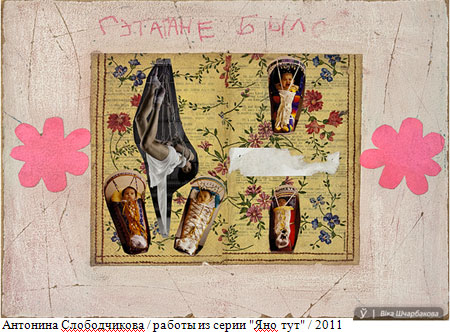

Многодетное материнство как проявление истинной женственности

В данном случае, имеется в виду то, каким образом конструируется многодетное материнство как желательная форма. Это осуществляется посредством моральной риторики и «романтического» дискурса. Официальный дискурс пытается сделать многодетное материнство привлекательным для подрастающего поколения, также манипулируя понятиями «истинной женственности».

В данном случае, имеется в виду то, каким образом конструируется многодетное материнство как желательная форма. Это осуществляется посредством моральной риторики и «романтического» дискурса. Официальный дискурс пытается сделать многодетное материнство привлекательным для подрастающего поколения, также манипулируя понятиями «истинной женственности».

Так в 2005 году заведующая отделом народонаселения НИИ труда Министерства труда и социальной защиты С. Ткаченко отметила:

Культ семьи — это хорошо, но главное — культ семьи многодетной. Нашу пропаганду надо срочно перестраивать. Ведь мы уже лет двадцать как изобрели для себя циничную формулу: мол, а зачем ты столько рожала? Это твои проблемы! А надо, чтобы людям хотелось пойти этим путем, чтобы иметь много детей было престижно[5].

В государственной газете «Советская Белоруссия»[6] периодически появляются статьи, повествующие о разных многодетных семьях Беларуси, и в этих публикациях транслируется лишь позитивный образ многодетности. Например, в одной статье приводится интервью с многодетной мамой, в котором подчеркивается, что эта женщина получила престижное образование, хорошо выглядит внешне, и при всем этом посвятила себя материнству, а именно воспитанию пятерых детей: Утром просыпаюсь и вижу солнышко в окошке, а рядом со мной — еще пять, моих. Они главное в этой жизни[7].

Материалов, в которых рассказывается о личном опыте многодетных матерей, достаточно много в газете. Эти женщины предстают как в наибольшей мере реализовавшие свое «предназначение» и выполнившие долг перед государством:

Учительница 135-й минской школы Валентина Галка искренне верит, что настоящая семья — это, как было испокон веков заведено, мама, папа и пятеро детей (…) В свое время Валины жалобы на тяготы семейной жизни ее мудрая мать парировала одной и той же фразой: «Терпи, ты себе помощь гадуешь». Но ведь это, согласитесь, и помощь всему нашему демографически неблагополучному обществу. Лет через двадцать дети из нынешних больших семей будут кормить не только собственных героических родителей, но еще и многих из тех, кто сейчас бережет свое время, душу, деньги, фигуру и, не рожая своих детей, осуждает многодетных[8].

Подобные статьи интересно контрастируют со статьями про женщин, которые решили никогда не заводить детей (child-free).

Чайлд-фри замахнулись на отрицание жизни как таковой(…) Как врач могу предположить, что во главе чайлд-фри стоят личности, которых психологи называют акцентуированными и психопатическими (…), психиатры знают, что искажение инстинктов говорит о глубине поражения психики и ухудшает прогноз заболевания. Мы это наблюдаем у больных шизофринией или психопатией. Так что настроения чайлд-фри — сигнал очень тревожный, прежде всего для самих идеологов движения[9].

Данная риторика призвана поддержать традиционное разделение гендерных ролей и соответственно иерархий. Функции ухода за домом и воспитания детей возлагаются преимущественно на женщину, в то время как мужчина в большей мере ориентирован в процессе социализации на публичную, профессиональную сферу. При этом в Беларуси набирает обороты тенденция полностью ограничить тем самым женщину пространством дома, ведь уход за большим количеством детей, домом забирает практически все время. Вопросы быта и повседневности женщины не обсуждаются в официальном дискурсе, следуя формуле «настоящая женщина — это мать, причем многодетная». Соответственно если материнство «природное предназначение» женщины разве ей может быть тяжело? Она ведь испытывает истинный восторг постоянно, без остановки.

Моральные и материальные затраты

Так, российская исследовательница О. А. Воронина ссылается на данные польских социологов, согласно которым общий вес ежедневных покупок продовольственных товаров, которые женщина делает в течение года для семьи из четырех человек, достигает 2,4 тонны, а выполняя работу по дому, она проходит в день в среднем 12-13 км. По данным же Института физиологии труда в Дортмунде, энергетические затраты домашней хозяйки (применяющей современные технические средства) и рабочего, занятого тяжелым физическим трудом, приблизительно равны[10].

Можно только предположить объем нагрузок в семьях с большим количеством детей. Причем важно подчеркнуть, что весь выполняемый домашний труд является неоплачиваемым и ненормированным. Более того в общественном сознании этот труд часто игнорируется и не замечается, а соответственно не всегда считается необходимым оказывать моральную поддержку, и реальную помощь. Мужчина, отработавший 8 часов на работе, редко обращает внимание на то, что женщина работает по 12, а то 14 часов, пытаясь ухаживать за детьми и домом.

Говоря о материнстве и особенно многодетном невозможно не затронуть вопрос материального обеспечения. Размеры устанавливаемых пособий на воспитание детей даже при их регулярном пересмотре оказываются несопоставимыми со среднестатистическими затратами родителей на уход и воспитание.

Табл.1. Размер детских пособий(по данным на 02.01.2013) [11]

Вид детского пособия | Размер в белорусских рублях | Размер вдолларахСША* | По отношению к средней зарплате по стране**(в %) |

Пособие по беременности и родам (минимальное в месяц) | 440 015 | 51,1 | 10,4% |

Пособие, женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременно) | 880 030 | 102,2 | 20,7% |

Пособие в связи с рождением первого ребенка (единовременно) | 8 800 300 | 1 022,8 | 2,1 средние зарплаты |

Пособие в связи с рождением второго и последующих детей (единовременно) | 12 320 420 | 1 432 | 2,9 средние зарплаты |

Денежная компенсация в связи с рождением близнецов (на каждого близнеца единовременно) | 1 760 060 | 204,5 | 41,5% |

Пособие по уходу в возрасте за ребенком до 3-х лет (в месяц) | 880 030 | 102,2 | 20,7% |

Пособие по уходу за ребенком одиноким матерям до 1,5 лет (в месяц) | 1 540 050 | 179 | 36,3% |

Пособие по уходу за ребенком одиноким матерям от 1,5 до 3 лет (в месяц) | 1 232 040 | 143,2 | 29% |

440 015 | 51,1 | 10,4% |

* Размер пособий пересчитан в доллары США по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2013 года.

** Средняя зарплата по стране в ноябре 2012 году — 4 244 270 белорусских рублей или 496,7 долларов США.

По данным опроса Mojazarplata.by, в котором приняли участие более 500 человек, 55% родителей тратят детское пособие меньше, чем за неделю. На неделю пособия хватает 27,3% опрошенных, на две — 9,6%, на три — 0,4%. Растягивать на целый месяц эту сумму удается 1,4% участникам опроса [12].Таким образом, призыв «рожайте больше» плохо соотносится с экономическими реалиями. Такая ситуация приводит женщину в безвыходную ситуацию, особенно если речь идет о многодетном материнстве, так как часто такие женщины не могу ходить на работу и зарабатывать деньги. Соответственно они становятся зависимыми от мужчины, а также находятся полностью в пространстве неоплачиваемого труда. что значит, что их труд не получает должного признания и значимости.

Есть ли у женщины право на выбор?

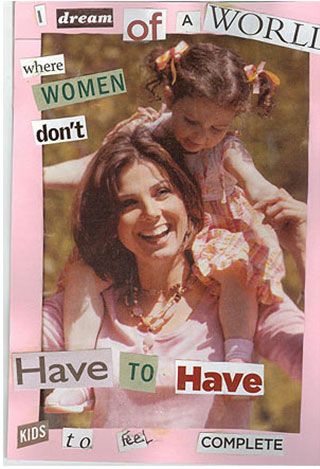

«я мечтаю о мире, где женщинам не обязательно иметь детей, чтобы ощущать себя полноценно»,

«Мечты для женщин» — коллективный феминистский арт-проект по созданию открыток, журнал Antigone

В официальной риторике желание продвигать многодетное материнство как основную идеологию транслируется как-то, что не требует возражения. Это некий императив, которому все должны следовать, так как под угрозой безопасность нации.

Так, Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома, комментируя в очередной раз участие женщин в политической акции протеста 19 декабря 2010 года, отметила:

Я ужасно разочарована женской частью молодого поколения — они отвратительные матери, они скверные жены, они недобрые, немилосердные люди. Поэтому — надо их быстрее призывать к борщу, детям, книгам и так далее. Я считаю так, а борщ — это то, что попало на язык, символ домашнего уюта. Не обязательно борщ — можно торт печь. А еще лучше — книжку своему ребенку почитать. Давно эти дамочки, которые блуждали по этой площади, книжки своим детям читали? Я — фанатичная мать. Я считаю, что если ты становишься матерью, для тебя не существует ничего, кроме твоего ребенка. Все остальное может существовать, но где-то на втором месте … Ты женщина и мать. Нельзя доводить эмансипацию до абсурда. Если человечество погибнет, то — по вине женщин. Ведь они забывают свое предназначение женщины и матери[13].

Данное высказывание Л.Ермошиной вполне соотносится с общей логикой официального дискурса. Так, в той же «Советской Белоруссии» частенько можно встретить следующего рода высказывания:

Что сегодня слышит девочка с экрана телевизора? Что главное — карьера! Конечно, женщина должна состояться как профессионал, но, в сущности, чем большей свободы она добивается, тем дальше отходит от семьи и материнства. Надо ли нам активно приветствовать такое «освобождение»?[14]

Это закономерно вызывает вопрос: предоставляется ли женщине право выбирать, или рождение детей, причем в большом количестве, это единственный приемлемый вариант жизнеустройства для женщины?

В системе образования наблюдается «бурное» развитие семейного воспитания. Даже гендерное воспитание, по сути, подменяется основными установками традиционного семейного воспитания.

Согласно Кодексу об образовании, принятому в 2011 году гендерное и семейное воспитание являются одними из основных направлений воспитания. Юридическое закрепление данных направлений воспитания было связано с особенностями государственной политики в системе среднего образования на протяжении всего периода с 1991 по 2011 годы. В новом Кодексе описание воспитательных компонентов не претерпело изменений, а скорее отразило то, что было легитимировано в системе образования уже на протяжении длительного периода.

Гендерное воспитание, согласно Кодексу об образовании, направленно на формирование представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе (статья18). Подобное определение скорее ближе к полоролевому подходу, который некритично воспроизводит традиционное понимание мужских и женских ролей. В свою очередь семейное воспитание призвано формировать ценностное отношение к семье и воспитанию детей (статья18). Этот компонент воспитания акцентирует внимание на транслировании ценности именно семейного жизнеустройства каждого обучающегося в перспективе [15].

Результатом внедрения семейного воспитания становится издание различных учебных пособийв частности для школ, которые пестрят различными предписаниями в отношении женских и мужских ролей.

Так, например, в пособии 2007 года для дошкольных учреждений большое внимание уделяется важности транслирования традиционных семейных ценностей. В данном издании указывается:

Неумение молодых супругов строить семейные отношения и отсутствие у них соответствующей подготовки, которую необходимо начинать с дошкольного возраста, нередко приводят к семейным конфликтам и распаду семьи. Поэтом процесс воспитания личности следует рассматривать как процесс воспитания личности определенного пола, включающий подготовку к выполнению в будущем соответствующих полу социальных ролей (с.3)[16].

В данном пособии, как в прочем и многих других, предлагается «классический» способ профилактики «семейного неблагополучия», а именно формирования «правильных» мужчин и женщин:

Организуя совместную деятельность девочек и мальчиков, педагог должен стремиться закрепить за мальчиками святую обязанность выполнять те трудовые поручения, которые требуют больше физической силы, выносливости, которые традиционно считаются неженскими. В этом случае мальчики получают возможность максимально реализовать себя и предстать в лучшем виде. То же самое можно сказать и про девочек. В дошкольном учреждении девочек легко научить домашним видам труда: сервировать стол, выпекать пироги, мыть игрушки. Они с удовольствием приобщаются к шитью, вышивке, учатся вязать, а воспитатель может поддерживать их интерес, развивать умения. Таким образом, девочки постепенно усваивают нехитрые уроки ведения домашнего хозяйства(с.10)[17].

Проблема подготовки подрастающего поколения к выполнению социальных ролей в будущей семье, роли мужа и жены, отца и матери может быть успешно решена только при дифференцированном подходе к воспитанию мальчиков и девочек. В связи с этим возникает необходимость разработки такой системы воспитания, когда, наряду с формированием общих качеств нравственности, представителям обоего пола будет уделяться должное внимание в воспитании основ этих качеств — «женственности» у девочек и «мужественности» у мальчиков (с.4)[18].

Принадлежность к женскому полу предстает как жизнеопределяющий элемент, который не предусматривает каких-то других опций кроме стандартного набора «истинной женщины». Создание семьи, рождение детей и их воспитание должны осуществлять «правильные» мужчины и женщины, которые своим примером должны транслировать своим детям нормативные концепции и воспроизводить, устоявшийся гендерный порядок в обществе. Успешное выполнение ролей жены/матери и мужа/отца возможно только при правильно сформированных качествахженственности и мужественности.

Официальные установки на закрепление материнства как единственной социально желательной нормы лишает женщину, по сути, права самостоятельно распоряжаться своей жизнью и телом. Эти тенденции плохо соотносятся с реалиями современного мира, предпочтением женщинами более эгалитарного типа отношений, их желанием самореализовываться в различных сферах социальной жизни, в том числе и профессиональной. Такая официальная идеология нивелирует значение для женщины чего-либо кроме материнства и семьи. Возможно, не стоит забывать о том, что материнство не долг и обязанность женщины, а ее свободный выбор.

Примечания.

[1] Айвазова C. Русские женщины в лабиринте равноправия. Очерки политической теории и истории. Документальные материалы. М.: ЗАО «Редакционно-издательский комплекс Русанова», 1998.

Здравомыслова Е., Темкина А. Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. № 1 (3,4), 2003. С. 299-321.

Кон И. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997.

Роткирх А., Темкина А. Советские гендерные контракты и их трансформации в современной России // Российский гендерный порядок: социологический подход / Под ред. Елены Здравомысловой и Анны Темкиной. СПб: Издательство ЕУСПб, 2007. С. 169-201.

[2] Журженко Т. Старая идеология новой семьи: демографический национализм России и Украины // Семейные узы. Модели для сборки / Под ред. Сергея Ушакина. Кн.2. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 268-296.

[3] Сидоренко В. Н. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья у современной молодежи. Мн.: БГУ, 2009.

[4] http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=P31100357

[5] Габасова Л. Задача для поколения next // Советская Белоруссия. 22 апреля 2005. С. 6-7.

[6] Данный аспект был представлен в статье: Щурко Т. «Обязательное материнство»: репродуктивное тело женщины как объект государственного регулирования (на материале газеты «Советская Белоруссия») // Laboratorium. 2012. № 2: 69-90. http://soclabo.org/UserFiles/Journal/2012.02/Art_pdf/Shchurko_ART.pdf

[7] Анисовец Л. Старые песни о главном: крепкая семья — оплот государства //Советская Белоруссия. 16 мая 1997. С. 1.

[8] ГабасоваЛ. Ковчег Валентины Галка // Советская Белоруссия. 13 октября 2001. С. 5.

[9] Габасова Л.Заводите детишек. Вы оставите о себе добрую память // Советская Белоруссия. 19 мая 2007. С. 5.

[10] Воронина О. А. Женщина в «мужском обществе» // Социологические исследования. № 2, 1988.http://www.mail.gender.ru/pages/resources/publications/voronina/pdf/Woman_in_a_male_society.pdf

[11] Детское пособие и пособие по уходу за ребенком в Беларуси // Проект Mojazarplata.by. http://mojazarplata.by/main/ona-i-rabota/detskie-posobija/kakov-razmer-i-porjadok-vyplat-detskih-posobi-v-belarusi#anchor-1

Динамика изменения средней зарплаты в Беларуси с 2004 по 2012 годы (таблицы) // Проект Mojazarplata.by.http://mojazarplata.by/main/srednjaja-zarplata/dinamika-izmenenija-srednej-zarplaty-v-Belarusi-za-2004-2010-tablicy#-1-1

[12] Более половины родителей тратят детское пособие меньше, чем за неделю // Проект Mojazarplata.by. http://mojazarplata.by/main/ona-i-rabota/she-and-family/detskie-posobija-2010(17.12.2010)

[13] http://charter97.org/ru/news/2011/12/15/45817/

[14] Габасова Л. Задача для поколения next // Советская Белоруссия. 22.04.2005. С. 6-7.

[15] Кодекс Республики Беларусь об образовании. От 13.01.2011 г. Мн.: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.

[16] Организация работы по полоролевому воспитанию детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Зайченко. 2-е изд. Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2007.

[17] Там же.

[18] Дочки-матери, или Азы полоролевого воспитания детей дошкольного возраста / Сост. С. М. Гунич. Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2009.